實驗三---連結上網:系統連結 (Association)

[實驗目的]

學習連結上網過程中的第三個步驟---系統連結的過程。

[測試環境]

Mininet-WIFI是一個無線網路仿真器(Emulator),允許使用者採用軟體的方式建置所需要的無線網路,可以建構成具有基礎架構的無線網路(Infrastructure Mode,包含基地台和行動主機)或者是無線隨意網路(AdHoc Mode,只有行動主機)。非常的方便,只需要全軟體的操作,不需要額外再購買其他的硬體。本實驗內容當中的指定操作部份,也同樣適用於實機操作。

Mininet-WIFI Github網站https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi,使用者只需先安裝一台Linux機器,然後使用下列指令安裝,便可使用。

step 1: $ sudo apt-get install git

step 2: $ git clone https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi

step 3: $ cd mininet-wifi

step 4: $ sudo util/install.sh –Wnfv

[背景知識]

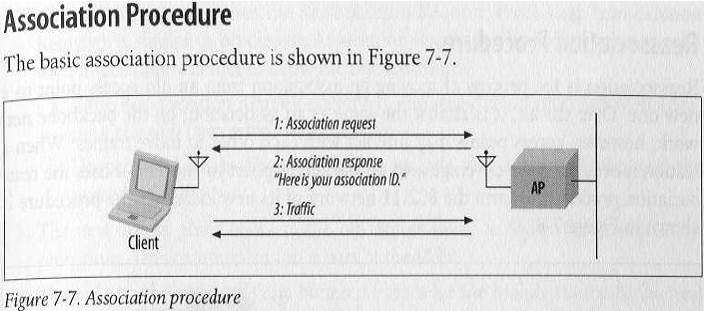

完成身份認證後,行動主機需要再完成連結的過程,之後才能開始使用基地台所需要的服務。系統連結的過程主要是行動主機會提出連結要求(Association Request),然後基地台會回應連結回覆(Association

Response),之後才會開始傳送一般的資料(Traffic)。

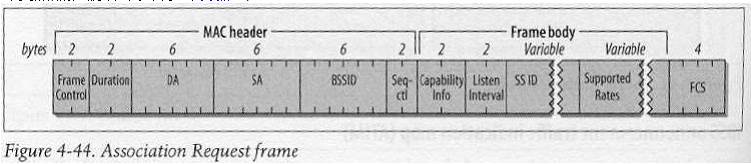

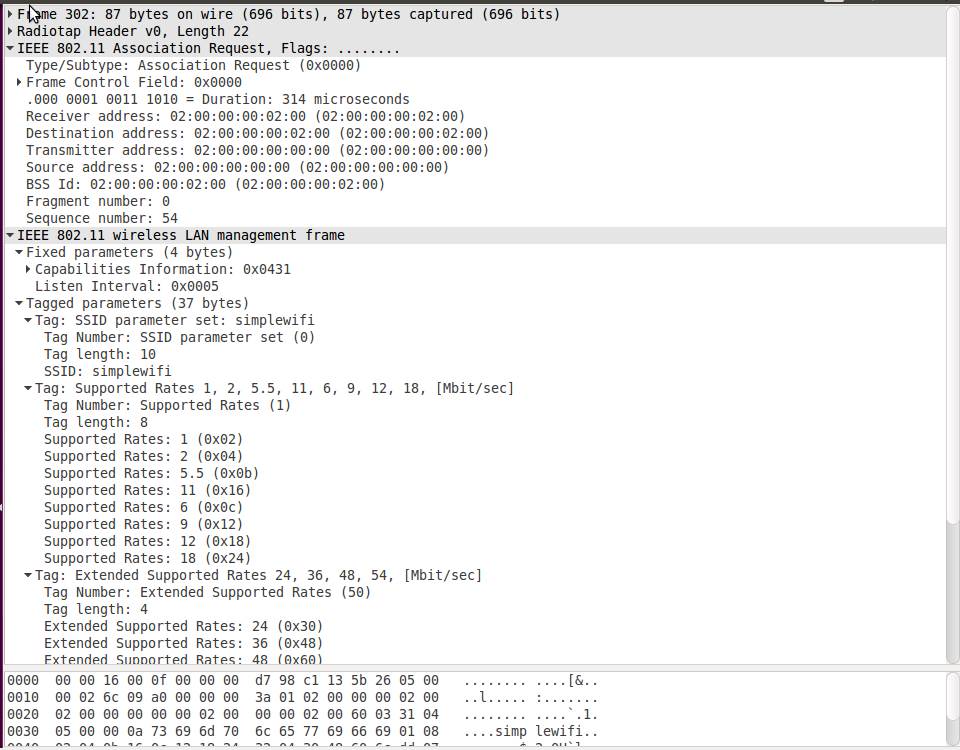

下圖是連結要求的訊框格式,在訊框本體(Frame Body)中第一個欄位是Capability Info(這部份說明可參考實驗一), 第二個欄位是Listen Interval(主要是行動主機要請求基地台至少要幫忙行動主基把資料訊框暫時存在記憶體中多久,即多少個訊標區間的時間),其後的欄位是SSID、可支援的速度等資訊(欄位說明可以再參考實驗一)

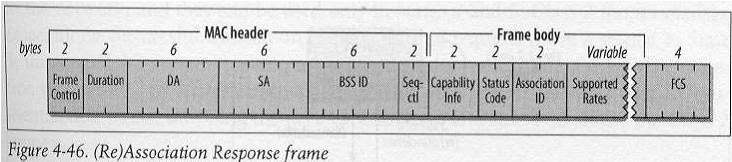

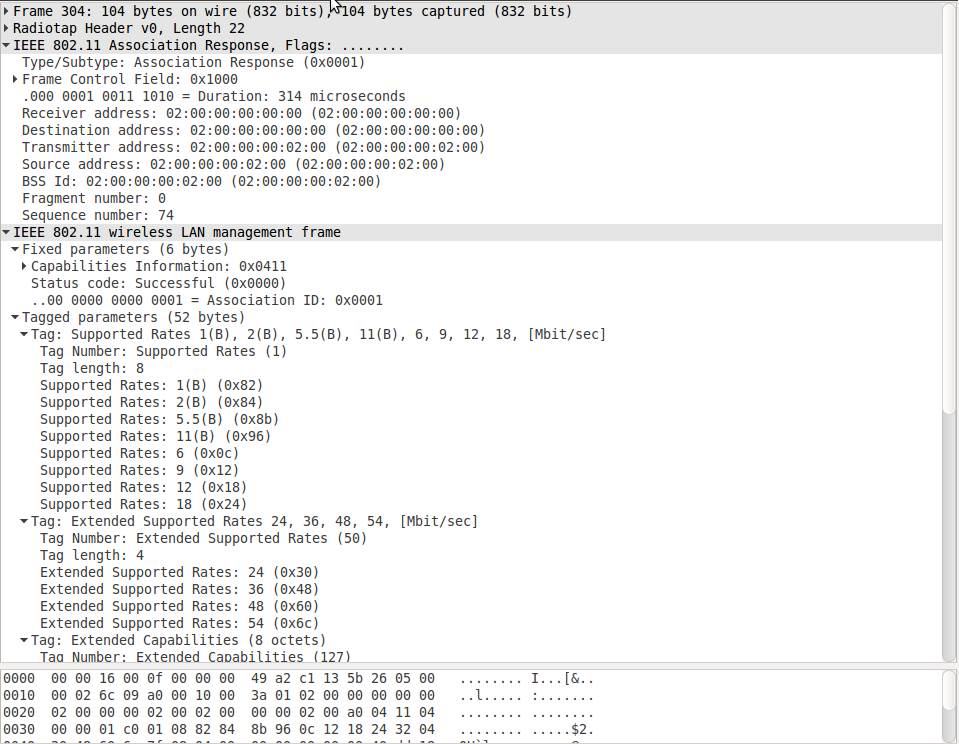

下圖是連結回覆的訊框格式,在訊框本體(Frame Body)中第一個欄位是Capability Info(這部份說明可參考實驗一) , 第二個欄位是連結結果代碼(如果連結成功,其值就是0x0000),第三個是連結ID(Association ID,簡稱AID,不同的連結會分配不同的AID值),其後就是支援速度等資訊欄位。

[實驗環境和步驟]

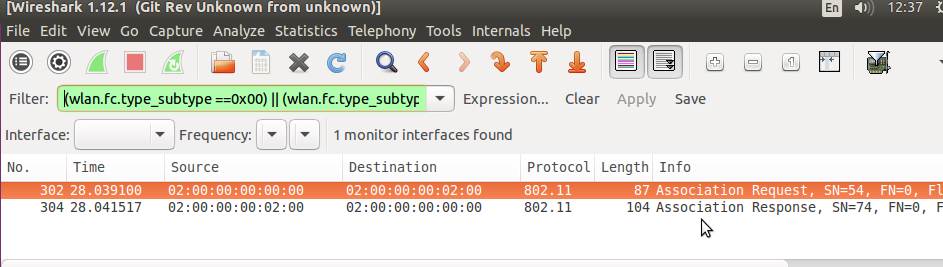

1.本實驗是接著實驗二,所以若實驗二還沒做過,請先做過一次實驗二。當實驗二做完後,我們只要在Filter輸入訊框控制欄位中的子型態為0x0000(association

request)或者是子形態為0x0001(連結回覆)就可以找到有關的連結訊框。(設定方式如下圖所示) Note:輸入(wlan.fc.type_subtype

==0x00) || (wlan.fc.type_subtype ==0x01)

2.底下的上圖是連結要求的訊框資訊,下圖是連結回覆的訊框資訊。

![]()

[參考資料]

1. 簡榮宏,廖冠雄,”無線區域網路”,全華科技圖書股份有限公司

[作者]

Dr. Chih-Heng Ke (smallko@gmail.com)

Department

of Computer Science and Information Engineering,

National

Quemoy University, Kinmen, Taiwan.